這麼一個人

陳樹榮我們做人成功不成功,並不是看有多少人羨慕你的成就;而是要看有多少人因著你對他們的愛,而變得有自尊、有自信,要看有多少人從你的眼中看到了自己的美麗,從你的聲音裡聽出了自己的可愛。對我、對許多人來說,底下所要介紹的這個人,是大大成功的。

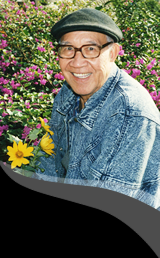

知道有「中國原子科學之父」封號,在國際科學界聞名的孫觀漢這麼一位大人物,是在柏楊的文章裡。孫先生的思想和為人是在讀了他的作品,及和他不算短的交往中了解到的。

認識孫先生是在一九八一年三月,當百花盛開的季節。

「關懷與愛心」書中那一幀照片,那麼富有智慧,又那樣親切、慈祥、在腦海裡早留存著不可磨滅的印象。清華園中驚鴻一瞥,我曉得是他。一次次迎面走來,一回回擦肩而過,在年輕的心底是陣陣悸動。年齡和聲譽是不可逾越的鴻溝,我作如是想。

然而心中那股衝動終究按捺不住,於是鼓起勇氣去敲百齡堂孫先生寓所的門,幸運的是這一敲,一年多的快樂時光就這麼敲出來。漸漸我們了解到什麼是愛心,領悟出什麼是平凡的偉人,也慢慢的我能思考中國的許多問題。我得感謝上天,使我認識他。

別的朋友稱他「孫伯伯」,我獨喜歡叫他「孫先生」。「先生」二字,在日常與人相處中常用到,但和「孫」連在一起時,我便想起了陳西瑩的稱國父為「孫先生」。國父做的是革命的大事;孫先生做的是科學的研究,和寫文章來指正中國人性中不好的地方,以使中國能更進步的事。中國要能有機會成為一個康樂大國,那麼要有國父領導的國民革命來實行民主政治;而中國要進步到一個充滿「人道」,有「善」,有「美」的國家,那又要有人來指出阻礙進步的根源之所在;孫先生就是這麼樣的一個人。他的憂國憂民,他的希望國人早一日從傳統中不好的習氣跳出,有時當你看到他低頭沈思,望著他不多的白髮,你會自責為什麼不群策群力,快快進步,而仍如此令他煩憂,因為他年近古稀了呀!

有許多人想認識他而不可得,但一度我並不珍惜這一份友誼。在叔本華、尼采的悲觀、悲劇中,孫先生消失了;在歌德、狄更斯筆下,孫先生匿跡了。是嫌菜園的簡陋,還是這一道道的小菜不對胃口?都不是的,只是自己的自以為是和中國人特有的傲氣罷了。

「謙謙君子,卑以自牧」,慈祥的笑容,炯炯的眼神,謙和的語氣,樸素的衣著,還有滿腹經綸,滿懷的愛心,有時我疑是神。有一回我問孫先生:「你怎麼會有這麼多的愛心?」他笑笑。我想要是我們中心少些恨、少些不滿,愛也就多了些。「有人認為有愛一定會有恨,我不認為是這樣。我們可以換個態度去對以前我們所恨的,試著去同情、憐憫。」「有狠狠瞪我一眼,好像怪我多管閒事。我笑了笑,不同他生氣。」這是孫先生的「單向合作」哲學。「別人對我們不好,那是他不對,我們卻不可因此而對他不好。」

有一天早晨,我起床後,在桌上有一封信,是孫先生親自送來的。我把它譯成中文,也轉贈給在不如意中的朋友:

當如大河般極大的愁容,

帶著足以破壞和平的力量,

流過你的生命,

而你最喜愛的人,

將永遠從你的視線中離去,

那麼,在難過時的每一秒,

告訴你的心,這些亦會消逝!

歷經痛苦的心會變得堅強。

所謂的勇者,

是在被徹底擊敗後,

能再站起,

再戰鬥!

我問自己,何德何能,竟承受孫先生這般無條件的愛護?

校對完孫先生的新書「有心的地方」,望著窗外浮雲,我想要是能夠的話,我願把我的十年、二十年給孫先生。他的每一個日子都那麼有意義,那樣充滿朝氣、活力,而我一直在虛擲生命。

書的校對本上,錯誤他找出來,意思不全的,他補上。孫先生近七十的年紀,在這密密的鉛字中,做初校的工作,所花費的心血數倍於年輕的作者。他為的是讓這本書,以更接近完美的樣子,到達讀者的手中;為的是這投注的愛心能讓中國進步、康樂。這一校對本,我向孫先生要了來保存著,好教我記住:有這麼一個人,為了中國的更好,他願做一粒舖路的石子、路上的指標。而孫先生認真的態度,也永遠是我的榜樣。於此我願請大家來讀這本書,來想,來做,並珍惜它。

在研聯會的邀請下,五月二十日晚上孫先生於清華大學做了一次演講,講題是「愚蠢的人」。演講全文已於中國時報上刊出。主要的是區分智慧和聰明的不同。所謂智慧是把聰明用到好的地方去。每一次演講都要花費孫先生很長一段時間,定題目、想內容。「以前我總搞不懂為什麼中國人那麼聰明,但始終建立不了一個康樂的國家。這一年多來我一直在想,我想出來大概是中國人不夠智慧,把聰明用到不好的地方去。我想提出一個口號:愚蠢的中國人,可是我們中國人驕傲得很,你說他愚蠢,他一定相當生氣,說不定還罵你是什麼人嘛!所以這一次演講,我只說『愚蠢的人』,然後在內容中讓他們明白誰是愚蠢的人,這樣他們比較可以接受。我猜他們一定不喜歡聽,不管他們啦,總是要有第一次。」我說:「你可以講講將來入社會,或到實驗室,要和人合作,要──」孫先生打斷我的話說:「那些都不是主要的問題,壞習氣不改,其他的就好不起來。」我有一種衝動,也許是自私吧,我想請孫先生不要說了,不要寫了。他何嘗不知道,說和寫的效率小。不過他認為如果能把改進壞習氣所需的時間,從三百年減到二百五十年,已是很大的成就了。但是有多少人了解他這一片苦心呢?

我記得有這麼一句話:偉人總是走在時代的前端,但往往不被同時代的人所了解。孫先生一定不肯接受我將這一句話送給他,不過我仍要說:有這麼一個人……。

一九八二年八月二十七日台北「中華日報」