真與愛的追尋和踐履

曾華璧

有一個自稱是菜園中躑躅者的人,曾經吐露這樣的心聲:

有心的地方就有愛,有愛的地方就有美!

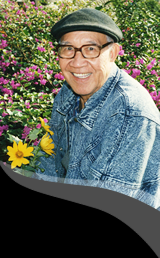

他,又愛對國事、對生命,以及對深植中國人心的「壞」觀念,提出無限關懷的愛語和諄諄的勸誡。他,就是被稱為「中國原子科學之父」的孫觀漢博士。

「孫伯伯」得知我學的是歷史之後,立即以「中國歷史上沒有民權」相詢,展開了日後多次愉快談話的序幕。與「孫伯伯」暢談人生與歷史問題,是我在清華園中一個十分愉快的享受。他喜愛一邊啜飲啤酒,一邊則湧現深刻、清晰的問題和分析,他深思、冷靜、溫文的態度,常給我很多啟發。他對人類「生命」無盡的關懷與愛心,更添增他無數的光輝,讓親近他的人,深深感受到生命的可貴,需要我們彼此尊重!無怪乎文化大學史紫忱教授會對孫觀漢先生有如下的描繪:

觀信觀望觀愛今古神聖觀

漢天漢地漢人中外英雄漢

這真是生動而妥貼無比的讚語。

「孫伯伯」被譽為「中國原子科學之父」,在美國擁有四十多種專利的不平凡資歷,以及他和柏楊先生的珍貴情誼,是我在認識他之後,才由朋友之處得知清楚的。當時對「孫伯伯」有種不能言喻的尊敬與感情,因為他一直本著不矯飾、不虛誇、不炫耀的性情與人相交,更一再謙稱「我還需要學習」,這是多麼難得的涵養呀!而更令我難忘的是他吟誦並細思朋友抄給他的一首兒歌:「一顆、兩顆、三顆星,掛在天空亮晶晶,好像娃娃的眼睛,好像媽媽愛的心」時,所流露的嚮、真璞的神情!

一九一四年,正是袁世凱廢止民國元年臨時約法,積極陰謀恢復帝制,阻撓民主憲政發展的時候;重視生命尊嚴與權利的孫觀漢先生就在這一年的六月,誕生於浙江紹興,他在六歲接受啟蒙教育,並在家鄉完成中等教育。浙江大學化工系則為他奠定了日後求學的基礎,一九三六年,他獲得學士學位。未幾,清華獎學全給了他赴美進修的機會。

一九三七年九月九日,是一個令他終生難忘的日子──就在這一天,他懷著激昂、興奮、悲痛、慚愧、恐懼與新奇的離國情懷,揮別黃埔江,踏上異國旅程。臨別故國之際,親歷了日本軍閥侵華的八一三事變,親見同胞慘受凌辱殘殺,亦見到國軍英勇抗敵,悲恨與感佩之心情,使得離國別親的情懷,更添矛盾與痛苦。而更未料到,黃埔江畔一別經年,烽火戰亂阻隔了親人的團聚。等修完博士學位,打算回國時,又碰到大陸淪陷,局勢動亂,他只能將親情的思念,默默地化為「家寒親老已足愁,復聞兵火近杭州,此生雖非求樂來,如此憂苦可多久」的無盡的鄉愁。爾後娶妻生子,羈留美國四十多年,藉著在異國菜園中的沈思,用文字傾訴他對故國的懷念,將當年無法學成返鄉報國之志,化為另一種心的酬報。

雖然揮不去對祖國家園的相思,但在美國的漫長歲月中,他憑著追求真理與知識的熱忱,贏得了無數不平凡的學術研究成果與殊榮。他在匹茲堡大學完成博士學位,又先後在哥倫比亞、卡耐基工學院及羅吉斯脫大學研讀:一九四二年一九四六年,擔任柯達公司化學研究員,由於見到原子彈爆炸的威力驚人,而引起他研究「核子」科學的興趣,自一九四六年起,任西屋公司物理研究員,後又兼任放射線及核子研究主任,至一九八○年退休為止,與核子科學研究,發生了相當密切的關係。多年來,他主要從事核子物理及化學方面的研究,發表論文有一百餘篇,並擁有四十多種美國專利。且讓我們大略回顧一下他的重要研究成果:

他是第一個使用「閃爍計數計」測定不帶電荷的中子的人。

他是第一個把中子照相的人。

他是第一個測定鈾及釷的快中子分裂所產生的遲發中子人。

一九六四年六月,他利用鐵的同位素,第一次完成一項傑出的實驗──延長了放射線蛻變的表現半生期。是年六月十九日出版的一期美國權威雜誌「時代週刊」,稱這個發現為核子物理領域,展開新的一頁。

一九六六年十月,他發表月球自行發光的理論。該理論是:散布在月球表面的隕石粒子,遭受宇宙線中的質子打擊後,若溫度達到華氏二百五十度以上時,便會發光。但太陽照不到的陰面,因溫度太低,約為華氏零下二百四十度左右,則不但不發光,反將其能量吸收。因此當月球陰的一面轉向太陽時,溫度很快昇高,於是月球的陰陽交界面,約有一、二百公里寬的區域,月球本身是能發光的。他並在實驗室裡,以模擬月球表面溫度變化的狀態,證明了隕石粒子的發光。這個理論,復由上述的「時代雜誌」,選為美國當時一週科學的專題報導,標題為:The Sun That Casts the New Light on the Moon,因孫先生的姓以英文拼出,恰與太陽同義,故有雙關的標題,因此有的國人也戲稱他為「太陽博士」。

除上以外,幾十年來,他對放射的測量、效應和有益的應用,有突出性的貢獻。約三十多年前,他所發明的許多劃時代的新色光學玻璃,至今尚為世界玻璃界所矚目。二、三年前,美國政府曾撥款幾百萬美元給康寧玻璃公司(The Corning Glass Works),囑其發展「孫氏玻璃」(Sun Glass),即孫先生舊時所發明之含氟玻璃,擬用以做雷射的光學材料,以發展新式核子鎔合之特種研究。

由於他的成就,使他早年獲得美國陶瓷學會的梅耶獎(一九四八),和在美中國工程師學會的工程獎(一九六○)。一九五九年,他應清華大學梅貽琦校長的邀請,並獲得美國政府的Fulbright講學獎金,返國任教和指導研究,並籌設中國第一座原子反應爐,為我國核子科學的發展,植下第一根樁柱,而贏得「中國原子科學之父」的美稱。

孫觀漢先生對自己的研究成績,向來不願多提或誇示,這是因為他謙沖為懷,也是因為他淡泊名利。但是這些研究成果畢竟代表他對自己所獻身的工作,不曾懈怠,那些成果是他的心血結晶,也是中國人的驕傲。

思想自由與客觀、求真的精神,是他做學術研究時所持的態度,也是他待人接物的行為準則之一,這種精神,頗有為後學者效法之處。從事於科學研究者,客觀、求真的精神是不可或缺的,但是我們卻常在無意中,固執己見。孫先生認為我們的社會,缺少一種根據事實去辨別是非善惡,衡量事物的風氣,他常喜歡以「黑白球」做譬喻,來說明人常犯了偏執的毛病。

那是一個黑、白各半的小球,置於他居室裡的小几上,當他詢問我們:「球是黑的,還是白的」時,不明白球的特殊構造之初,我們當然將所見的顏色據實回答;但是他的手輕輕撥動,我們立即見到另外一個色澤!人相信自己親眼所見的事,本是常情,但聰明如人類,也不能斷言親見之事絕對真確無誤!孫觀漢先生以「黑白球」自相戒慎,不也予我們同樣的啟發?

孫先生不迷信權威,凡事依理而行,卻絕不強不知以為知。他說:「求學愈多,不知道的更多」,也認為「科學家愈是偉大,愈是尊重事實」,這和許多人因為在乎別人眼光而偽飾、而矜誇的行為相比較,更令人佩服,因而每當我們仗著一股年輕的銳氣,提出斷然的結論時,常會因他的「我們怎麼會知道」的求證語句,而暗自慚愧,並心生警惕:應該學習「實事求是,立言客觀」的精神。宋代理家程頤主張要集義、致知,也就是要明是是非非的道理,依理而行。孫先生在研究學問與日常生活,都將這種精神表現無遺。

對於客觀精神的培養,他謙稱與他久居國外,又娶了一位美國妻子有關係。由於中美文化背景不同,使他對自持的觀點,能更加細思琢磨,而他的太太好似一面「鏡子」,使他引以為鑑,覺得世間之事,可以從多不同的面來觀察。他認為這是他比較幸運的地方。但我們毋寧更相信,這種客觀與求真的精神,仍有很有大部分是得自於他能用「心」去體會與實踐,因此他能做得更好。

孫觀漢先生相當喜愛具有中國特色的物品,例如棉襖、斗笠;他也愛聽老歌,但是一如他的父母對他的期許──要「觀漢」,所以對於中國傳統的壞習氣,成為他近年來觀察與批評的重點。他以出去的女兒自比,苦口婆心地醒娘家改進纏小腳的毛病!

他認為以中國廣博的資源與人才為基礎,足以使中國成為一個康樂的國家;但是今日的社會,仍有許多腐舊的習性和觀念有待改進。他以為全盤西化固然不好,但卻不應只堅持自己的想法,應該慎重選擇。因此他將觀察與沈思所得的感想,以簡易的譬喻,道出深刻的道理,希望喚醒國人的執迷,在他的近著「有心的地方」所收錄的「口水與抹布」、「國劇與國習」兩篇文字,對國人飲食與衛生方面的不良積習,所提出的批評,就是佳例。

由對自然科學的研究,轉而探討人生與社會的問題,是孫先生情感上的一種昇華。他開始撰文討論中國的沈痾,是得之於和柏楊先生相交的影響。當年他讀到柏楊所指的「醬缸」問題時,不禁警覺自身醬氣深重,好像他自己就是柏楊所批評的對象,因此他不但警惕自己不可醬氣深重,心中也對柏楊產生敬意,而且連帶也開始深入地細心中國傳統產生的影響。

孫先生深愛他的母親,而他對國家的感情,一如對他母親的愛一樣地深厚。他說:「我愛臺灣如愛自己的母親一樣,在感情的立場講,人家說一句壞話,心裡就會萬分的不高興,但在理智上,臺灣又像自己的孩子,需要改進的地方仍是很多。」他以為:「今日中國的問題,不僅是充實技術和專門人才問題,那不過是短時間的問題,根本問題是靈性問題」;他認為魯迅所提的阿Q與柏楊所講的醬缸,很深刻地切中中國人的壞習性,而他自己則認為中國人的病態,可能是一種「老昏病」,它阻礙了進步。他希望大家應該多想想中國人的病態、病源、病害,甚至病療,然後改進。他特別強調我們應該實踐「做」的哲學,做──做應該做的事。

抗戰之前,年輕的他就有著深厚的愛國心,但是他更體會出國民對國家的感情,需要久長,應該是「請稍稍地愛我,但請長久地"愛我」(西諺:Love me little, love me long)他說:「對愛祖國,……如果短期的愛心過重過濃,或因自己或因環境的關係,當我們不能『兌現』我們的愛情時,我們的愛情極易全部破產。」所以要有這種似淡卻又長遠的愛!

孫觀漢先生在科學園地中,有不平凡的成就,在他人生的旅程中,他更付出豐富的「愛」,也贏得老、少朋友數不盡的友情。他對待朋友十分親切與體貼,不但盡力協助,更用他的「心」,在細微之處關心你,這一切只因他的心中充滿愛。他體會到人生有求快樂的權利,但求快樂最好的方法,不但是求自己的快樂,同時得求別人快樂!而求快樂最好的工具是愛──不但愛自己,也愛別人。這位不平凡的科學家,以他的愛心道出;友情是愛的之中最美的一種。

誰是他心目中最敬仰的人?科學家的發明與貢獻,有值得佩服之處,藝術家創造了感人的作品,也值得敬佩。但是「能尊重別人,和平相處的人」,才是他最敬佩的人。對此信念,我們不禁由心底發出「這是一個可敬的人道主義者」的讚言。

而「人」應該如何做人?他有一句七字經的「人道觀」:人人人人人人人

他的解釋有二:一、人人仁人人,人人仁。二、仁人,仁人,人人仁。簡單的筆畫與排列,真道出了無盡的期勉之意。

孫先生與柏楊的知交是近代一則傳奇故事。

他和柏楊從未謀面,只偶有書信來往,但在柏楊陷獄後,他盡力營救,並常常望著徐訏的一首詩而流淚:「酒醒午夜,花對殘更,書斷千里,人杳塞北,人生百年一夢,此心耿耿如雪」。並更動數字,以表示對柏楊的思念:

午夜驚醒,若對殘更;書斷萬里,人杳詔獄。人生百年一夢,此心耿耿如雪。

這種情誼,深令柏楊感戴,認為「為孫先生死而無憾」。柏楊獲釋返回臺北時,曾立即寫討一首,感謝孫觀漢先生,詩中有:「念我身老童心在,仍將丹忱酬熱腸。先把無窮感恩意,第一修書報孫郎」之句,柏楊牢獄之災卻換來一個誠摯的朋友,也算一大收穫了。

對於孫觀漢先生的作為,柏楊曾說:「我希望我不是柏楊,我希望我是旁觀的人,我要哭著唱出讚美他的歌──勇者的畫像,道德勇氣的化身。」柏楊說的好,因為他讚美孫先生,不是因為孫先生的道德勇氣只在營救一個從未見過面的朋友,而更是因為孫先生對祖國的一片丹心,和對人類的一片愛心。柏楊將他在獄中所寫的「中國人史綱」一書獻給孫先生,這是多麼富有意義的酬報!

孫先生雖然認為他為柏楊做的這件事,是生平三件最快樂的事情之一,卻認為不應受到那麼多的讚譽,因為他只是他本分和良心該做的事,「如果社會覺得我的工作超於平常的,那是因為社會道德的沈淪和墮落,我深感傷心。」由他的感觸,我們體會出他是無懼的勇者,他又是多麼熱切地期望社會道德的提昇。

孫觀漢先生自奉勤儉,在美國時,一襲棉襖,一部舊車,無損他秉直而行的作為或輝煌的成就,亦無減他在菜園中對家國的關懷。他自然流露的平易近人,不矜誇矯飾的本色,無限的愛心,為他贏得友情與敬仰。謝扶雅先生書寫的詩:

菜園有菜菜根香,

為問香曾似故鄉。

驚世發明徵絕藝,

救人正義感衷腸。

國有奇災需援拯,

家逢細故莫心傷。

蘭亭修禊知何日,

珍重禱天鍚壽長。

字裡行間對孫先生的作風、學術成就與家事,有生動的描繪,是讚美,也是慰藉和祝福!

孫先生常說的「有心的地方就有愛,有愛的地方就有美」,是令我們喜愛和神往的!我們堅信他永不寂寞,因為他有一顆「心」──有一顆求真、求愛、求美的心。他所追求的「心的生活,愛的交流」,充滿安樂與平和!祝禱世人多聞菜根香,能以此信念共勉!

一九八三日四月二十一日台北「臺灣日報」